1964年,毛主席在自己的生日宴上,递给钱学森一支烟,而就当他要伸手接烟时,主席

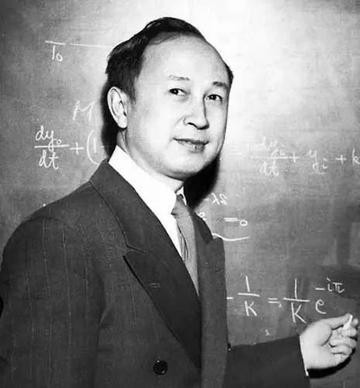

1964年,毛主席在自己的生日宴上,递给钱学森一支烟,而就当他要伸手接烟时,主席却收回了,让气氛顿时陷入尴尬,主席见状竟另有深意地说了一句话,让钱学森受益匪浅。钱学森1911年出生在上海,家里祖籍杭州,从小就聪明,1929年考进交通大学机械工程系,学铁路管理,1934年毕业。那时候中国正乱,日本侵略上海,他觉得国家需要科技救国,就拿庚子赔款奖学金去美国留学。1935年到麻省理工学院,1936年拿航空工程硕士,论文研究湍流边界层。然后转到加州理工学院,跟冯·卡门学,1939年拿航空和数学博士,论文是关于可压缩流体和反应推进的。从1938年起,他在那当助理教授,后来升副教授和教授,还在麻省理工短暂教书。二战期间,他参与火箭小组,1943年和别人一起创办喷气推进实验室,负责导弹开发。1945年,他以陆军上校身份去欧洲审问德国科学家,包括冯·布劳恩,帮助美国导弹计划。1949年,当上加州理工古根海姆喷气推进中心主任,推动固体燃料导弹研究。1950年,美国闹麦卡锡主义,说他安全有问题,吊销了他的许可,9月把他关进监狱,后来软禁到1955年。通过中美外交谈判,他1955年9月坐船离开美国,10月经香港回国。回国后,他马上投身国防科技,1956年当国防部第五研究院院长,组织东风导弹设计。面对基础弱,他带团队用本土材料,手工计算解决空气动力学问题。中苏关系变化后,他坚持自主路,贡献于国防现代化。钱学森的经历,从留学到回国,体现了那个时代知识分子对国家的责任感,他没选择留在国外享乐,而是回来建导弹系统,这点让很多人佩服。1964年12月26日,是毛主席71岁生日,那天在中南海开宴会,邀请了周恩来、朱德、董必武、王进喜、陈永贵和钱学森等约30人。宴会用毛主席个人稿费付钱,强调平等交流。大家讨论国家发展,毛主席问劳动模范和科学家的工作情况。宴会上,毛主席从兜里拿烟盒,抽一支递给钱学森。钱学森不抽烟,但准备接过。就在要接时,毛主席收回了烟。现场安静了,大家看过来,钱学森手停在半空。毛主席说,不要靠别人给,要自力更生。然后,他晃了晃钱学森的肩膀。众人点头,氛围缓和,继续聊科技自立。尤其原子弹爆炸后,这强调独立重要。毛主席还谈国际形势,钱学森听得很认真。这件事让钱学森更坚定科研自主。这个互动不是随意,而是对科研路的提醒。那时候,中国刚爆炸第一颗原子弹,证明了自力更生能行。毛主席的举动,传递出不能依赖外援,要靠自己。钱学森后来把这融入工作,领导团队在艰苦条件下攻关。1964年,钱学森回忆一次会议,毛主席问能不能击落导弹,他说应该可能,于是1966年中国开始开发导弹拦截系统。这和生日宴会的事类似,都在推自主创新。那个时代,外部援助中断,科学家们用简易设备,手工计算,解决难题。这不光是技术事,还关乎国家尊严,避免被封锁。后续,钱学森领导戈壁基地导弹测试,用简易风洞和手动工具攻克流体力学难题。1966年,中国发射首枚核导弹。1970年,东方红一号卫星上天。他当国防科委副主任,指导长征火箭开发,推动卫星回收技术,中国成第三个掌握这的国家。退休后,他关注科技教育,写系统工程书,推动学科建。1970年后,他减行政,转理论研究,如复杂巨系统理论。1991年正式退休,在北京住,偶尔参科学协会,当中国科协主席到1991年。晚年捐资治沙漠,2005年提大学创新人才培养问题。钱学森2009年10月31日在北京去世,享年98岁,葬在北京八宝山,国家领导人悼念。他的贡献奠定中国航天基础,从落后到国际前列。他的一生,从美国顶尖科学家到回国建导弹,体现了爱国选择。那个1964年的小事,成了他科研精神的象征,自力更生不光是口号,是实际行动。钱学森团队在沙漠戈壁坚守,克服困难,研制原子弹、氢弹、卫星,打破西方封锁。这为中国现代化国防打基础,也证明靠自己能崛起。钱学森的路,不容易。回国后,面对薄弱基础,他组织团队从零起步。东风导弹系列,手工计算空气动力,国产材料实验。这些细节,显示出坚持重要。中苏断援后,他没退缩,继续推项目。1969年,他和科学家跟澳大利亚记者谈核试验和气体扩散厂,展示中国进步。他的工作,不止导弹,还包括系统科学、工程控制论,影响多领域。他晚年提人才培养,担心大学出不了大师,这问题到现在还值得想。